<晉書(진서)>에는 마한을 다음과 같이 기술하고 있다.

“한에는 세 개의 종족이 있으니 하나는 마한, 둘째는 진한, 셋째는 변한이다.

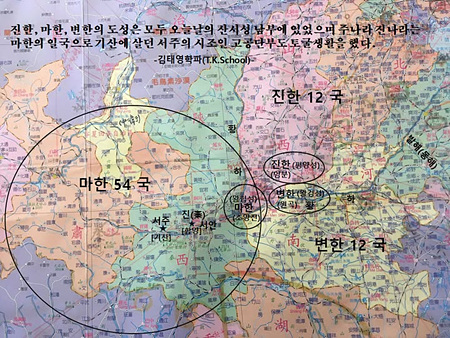

마한은 대방(帶方)의 남쪽에 있는데 동쪽과 서쪽은 바다(황하)로 경계를 이룬다. 마한은 산과 바다(황하) 사이에 있는데 성곽(城廓)이 없다. 모두 56개의 작은 나라가 있으며 큰 나라는 1만호, 작은 나라는 수천호로서 각각 거수(渠帥)가 있다.

마한의 풍습은 기강이 낮아 무릎을 꿇고 절하는 예법이 없다. 땅을 파서 움집(토굴)을 만들어 거처하는데 그 모양은 마치 무덤같고 출입문은 위쪽으로 나있다. 온 가족이 그 속에 함께 살기 때문에 장유(長幼)와 남녀(男女)의 분별이 없다.”

라고 적고 있다. 마한은 대방(帶方)의 남쪽이라는 것과 토굴(土室)을 만들어 생활한다는 점에 주목하면서 먼저 대방의 위치를 추적해보자.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com 으로

<백제의 영토 연구> - 제25부

대방(帶方)이란 단어가 최초로 등장한 것은 <漢書(한서)/지리지>의 낙랑군(樂浪郡) 조에 25개의 현 중의 하나가 대방현(帶方縣)이라 하여 나타난다.

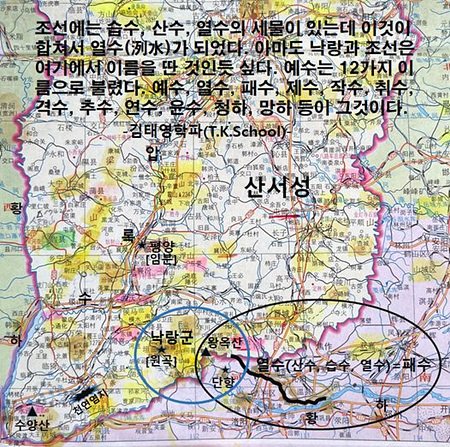

또한 25개 현 중의 하나인 함자현(含資縣)을 설명한 과정에서 대방현이란 이름이 거론되고 있다. “함자현은 대수(帶水)가 서쪽에서 대방현에 이르러 바다(海: 황하)로 들어간다”라고 말하고 있다. 이 당시의 해(海)라는 의미의 바다란 황하(黃河)를 뜻한다. 그렇다면 대방현은 황하와 인접한 지역임을 어렵지 않게 알 수 있다.

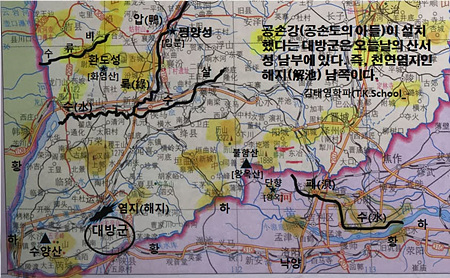

<중국고금지명대사전>에는 대방현을 다음과 같이 기록하고 있다. “후위가 두었다. 대방군조를 보라”고 하였다. 대방군조를 살펴보았다. “한나라가 대방현을 두었다. 후한말에 공손강이 낙랑군 남부를 나누어 대방군 땅이라 하였다. 대수로 인한 이름이다. ...후위가 다시 대방현이라 하였다”라고 적고 있다.

그런데 <晉書(진서)>에 “대방군은 공손도가 두었다”고 하였다. 공손강과 공손도의 서로 다른 이름이 기술되고 있다. 이들 관계를 먼저 정리해보자.

공손도(公孫度: ?-204)는 공손탁(公孫度)이라고도 하는데 도(度)를 탁으로 읽기도 하기 때문이다. 공손강은 공손도(탁)의 아들이다. 공손도라는 인물에 주목하면서 잠깐 고구려의 역사를 함께 상고해 보자.

“고구려 제9대 고국천 남무열제의 장자[동생]인 발기(發岐)가[는] 동생인 연우(延優)가 제10대 산상연우 황제가 된 것에 불만을 품고 황궁(환도성)을 포위하고 3일동안 격전을 하였으나 백성들이 발기를 돕지 않았다.

발기는 순나의 백성 3만명을 거느리고 요서(遼西) 전지역을 요동태수(한나라의 요동은 감숙성 난주) 공손도(탁)에게 넘겨주며 구원을 청하였다. 공손도(탁)는 발기의 투항을 받아 기뻐하며 정병 3만을 일으켜 고구려를 침입하여 환도성(丸都城: 산서성 화염산 말꼬리 부분)에 들어가 마을을 불질렀다. ...발기는 후회하고 비류강에서 자살하였다.”

자세한 내용은 www.coreanhistory.com 에서

<백제의 영토 연구> - 제26부

인용문에서 확인할 수 있는 바와 같이 공손도가 요서(遼西)에 있던 낙랑의 남부를 나누어 대방군이라 한 것은 고구려의 왕자인 발기가 형제간의 불화로 인하여 그 땅을 공손도에게 스스로 넘겨준 이유 때문이었다.

그런데 사마광의 <資治通鑑(자치통감)>에 대방군의 위치를 밝힐 수 있는 중요한 기록이 보인다. “대방현은 한나라 때 낙랑군에 속했다. 공손도가 대방군을 두었다. 두우(杜佑)가 말하기를 건안(建安: 196-200) 중에 공손강이 둔유(屯有)를 나누어 염현(鹽縣)이 있는 남쪽 거친 땅에 대방군을 두었다”라고 말하고 있다.

염현의 위치를 알아보자. “염지는 산서성 해현 동쪽에 있다. 안읍현 남쪽이다. ...두우의 주(注)에 염(鹽), 염지(鹽池)이다”라고 기록하고 있다. 두우 때문에 대방군의 위치는 정확하게 밝혀진 것이다.

요동이라 하고 유주이면서 요서인 수양산이 위치한 산서성 남부 운성염지의 남쪽이 바로 대방군이었다. 이들 지명은 모두 당시 바다(海)라고 하는 황하와 인접한 지역이다. 한반도 황해도 지역을 대방이라 믿고 있는 한국역사학계의 통설이 허구의 소설로 확인되는 대목이다. 대방군을 지도로 나타내면 다음 <그림 5>와 같다.

인용문에 마한 사람들은 “땅을 파서 토굴(土室)을 만들어 거처한다”고 했다. 이 같은 내용은 <後漢書(후한서)>, <晉書(진서)>, <通志(통지)>, <欽定盛京通志(흠정성경통지)>, <通典(통전)>, <文獻通考(문헌통고)> 등에 똑같이 기록되어 있어 마한 사람들이 토굴생활을 했다는 사실은 부인할 수 없다.

이 같은 사실을 입증하듯이 서역(西域)인 섬서성 기산(岐山)에 살던 주(周)나라 시조인 고공단부(古公亶父) 역시 토굴에서 살았다고 기록하고 있다.

앞에서 살펴본 바와 같이 진한, 마한, 변한, 삼한의 초기 왕성(王城)은 모두 산서성 남부에 있었으며 산서성이 고구려의 핵심 영토였음을 필자의 학술논문에서 이미 밝힌 바 있다.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com 에서

<백제의 영토 연구> - 제27부

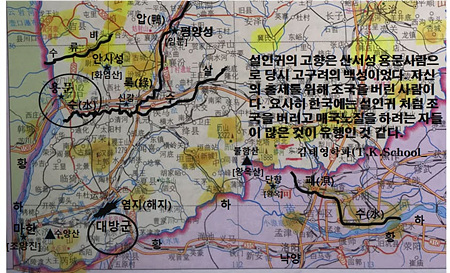

당나라 태종 이세민이 산서성에 있던 고구려 안시성(安市城)을 침공했을 때 산서성 강주(絳州) 용문(龍門) 사람인 설인귀(薛仁貴)가 혜성처럼 나타나 고구려 군사를 척살하는 장면이 <삼국사기/고구려본기>에 생생하게 기록되어 있다.

“연수 등은 두려워 군사를 나누어서 이를 막으려고 했으나 그 진이 이미 어지러워졌다. 마침 천둥이 나고 번개가 치자 용문(龍門) 사람 설인귀가 이상한 옷을 입고 크게 고함을 치면서 진을 함락시키니 향하는 곳마다 대적할 사람이 없으므로 우리 군사들은 무너져 흩어졌다. 대군이 이를 덮치니 우리 군사는 크게 져서 죽은 사람이 3만여 명이나 되었다. 황제(이세민)는 인귀가 싸우는 것을 바라보고 유격장군을 임명했다.”

라고 말하고 있다. 인용문에는 “이상한 옷을 입고”라고 하였으나 <구당서>를 포함한 약 13종의 지나(支那) 문헌사료에는 “흰옷을 입었다”고 기록되어 있다.

‘흰옷(白衣)’은 동이배달한민족의 정체성을 나타내는 색이며 옷이다. 설인귀는 고구려의 백성으로 조국을 배신하고 자신의 출세를 위해 당나라를 선택한 사람이다.

김부식은 <삼국사기>를 지으면서 이 같은 아픈 역사적 사실을 있는 그대로 기술하기가 힘들어 흰옷 대신 “이상한 옷”으로 기술했던 것으로 추측된다.

설인귀가 삼한인 단군조선의 백성이었음을 밝힐 수 있는 또 한가지 단서로 그는 마한 사람들처럼 토굴에서 살았던 것을 알 수 있다. <山西通志(산서통지)>에 설인귀의 옛 마을에 그가 살던 토굴이 있다고 기록하고 있다.

삼한이 한반도에 위치했다고 주장, 비정, 추정, 추측해온 제도권 식민반도 사학자들은 한반도에 사는 사람들이 토굴 생활을 했다고 기록된 1차사료나 문헌기록을 제시해야 할 것이다. 백제가 속해있던 마한은 한반도에 있지 않았다는 사실을 입증하는 한 예이다.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com 으로

글로벌웹진 NEWSROH 칼럼 ‘김태영의 한민족참역사’

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=cpk