산서성에 있는 오늘날의 분수(汾水)가 연경산(燕京山)인 관잠산(管涔山)에서 발원한다 하였으니 <신당서>가 언급한 압록수(마자수)는 결국 분수로 고구려의 요수라는 결론에 도달하게 된 것이다.

요수인 압록수(마자수, 대요수, 분수)는 말갈백산(연경산, 관잠산)에서 발원하여 평요 바로 밑 개휴(介休)에서 소요수(小遼水)와 만나 남쪽으로 흐르다 안시성(安市城)과 환도성(丸都城)이 있던 화염산(火焰山)을 지나 하진시(河津市)를 거쳐 섬서성과 산서성 사이의 황하로 들어간다.

소요수는 요산(기산)에서 발원한다. 대요수와 소요수가 합쳐 하나의 물이 되어 요수(압록수)라는 이름으로 황하를 향해 동쪽에서 서쪽으로 들어가는 하천이다.

지금까지 함께 확인해본 내용을 종합하면 고구려의 핵심 영토인 산서성에 요산, 요산현, 요주, 대요수, 소요수 등 요(遼)라는 글자가 들어가는 지리지명들이 위치하고 있다는 것으로 정리된다.

한국학계의 통설인 요하(遼河)가 있는 요녕성 어디에도 요산, 요산현, 요주, 대요수, 소요수 등의 천연 지형물이나 지리지명이 없다는 것이다.

그러므로 요녕성이나 하북성은 고구려의 도읍지가 위치했던 핵심강역이 아니라는 결론에 도달하게 된다. 다시 말하면 요녕성에는 국내성, 평양성, 안시성, 환도성, 졸본성 등의 고구려의 도읍지가 존재하지 않았다는 방증이다.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com에서

<고구려의 천리장성 위치 연구> - 제25부

IV. 산서성에 천리장성

제3장에서 살펴본 바와 같이 황하를 경계로한 산서성에 요수(압록수)를 따라 국내성, 평양성, 안시성, 환도성 등의 도읍지가 위치하고 황하 남쪽에는 수와 당이 그리고 황하의 서북부에는 돌궐의 활동무대임을 알 수 있었다.

돌궐이란 “하나라 시 훈육(獯鬻) 상나라 시 귀방(鬼方) 주나라 시 험윤(獫狁) 한나라 시 흉노(匈奴) 위•당 시 돌궐(突厥) 송나라 시 거란(契丹)”등으로 불리던 유목민으로 한곳에 정착을 하지못하고 떠도는 부족이다.

금산(金山)에 거주하고 수•당과 사귀며 아이태(阿爾泰), 신강, 청해, 내몽고, 감숙 등 동서 1만여리에 걸쳐 활동하였다. 1만리라면 고구려의 도읍지가 위치한 산서성 북부 내몽고를 지나 하북성과 요녕성에 까지 세력이 미치는 범위이다.

산서성은 고구려의 도읍지가 위치한 핵심 강토로 이들 돌궐족과 연계한 수•당의 침공을 방어하기 위해 천리장성을 쌓았음을 알 수 있다. 지금부터 수•당의 기록과 한국학계가 주장한 천리장성을 조사, 비교, 분석해보도록 하자.

1. 수·당의 기록

<삼국사기>에 기록된 내용을 저변으로 하여 검토해보려고 한다. 수나라가 고구려를 처음 침공한 것은 “고구려 영양왕 9년(598)에 수나라는 수군과 육군 30만으로 고구려를 쳤다. 여름 6월에 문제(양견)는 조서를 내려 왕의 관작을 빼앗았다.

한나라 왕 양(諒)의 군사는 임유관(臨楡關)으로 나와 장마를 만나 군량의 운반을 계속하지 못하여 군사들은 양식이 모자라고 또 역질에 걸렸다”고 하였다.

이 기사를 <수서>는 다음과 같이 기록하고 있다. “고조(수 문제)가 이 소식을 듣고 크게 노하여 한왕(漢王) 양(諒)을 원수로 삼고 수군과 육군을 총동원하여 고[구]려를 치게 하는 한편, 조서를 내려 그의 관작을 삭탈하였다.

이때 군량 수송이 중단되어 육군(六軍)의 먹을 것이 떨어지고, 또 군사가 임유관(臨楡關)을 나와서는 전염병마저 번져 왕사의 군대는 기세를 떨치지 못하였다”고 말하고 있다.

두 사서의 기록이 일치하며 ‘군량 수송이 중단되어 임유관으로 나왔는데 전염병이 번졌다’라는 것이다. 이 말은 식량 공급이 중단되자 전쟁을 수행할 수 없어 고구려의 영토를 벗어났다는 의미로 풀이된다. 따라서 임유관은 전쟁터는 아닌 것이 분명하다.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com에서

<고구려의 천리장성 위치 연구> - 제26부

임유관의 위치에 대해서 알아보자.

<括地志(괄지지)>에 “고죽의 옛성은 노룡현 남쪽 20리에 있고 지금의 영평지방 18리에 있는 보(堡)다. 즉 옛 노룡새이다. 영평부는 한나라의 우북평이다. 백이 숙제의 사당이 영평부에 있다.”

또한 <한서/지리지>에, 임유라는 이름이 유주에 속하는 요서군에 있다. 유주는 요동군, 요서군, 우북평군, 상곡군, 어양군, 낙랑군, 현도군 등이 속한 지역으로, 지금의 산서성 남부 황하가 굴곡하는 지역을 중심으로 섬서성, 하남성, 산서성 일대를 뜻한다.

임유현(臨楡縣)을 설명하고 있는 <중국고금지명대사전>에 “임유현(臨渝縣)조를 보라. ...수나라의 노룡현 땅이다. 요나라가 천민현(遷民縣)를 두었다”라고 하였고, 임유현(臨渝縣)에 대해서는 “한나라가 두었으며 역시 임유(臨楡)라 한다. 후한은 그대로 따랐다”라고 적고 있다.

‘느릅나무 유(楡)’에서 ‘변할 유(渝)’로 글자가 바뀐 것을 알 수 있다. 천민현(遷民縣)은 “요나라가 두었다. 금나라가 폐지하고 진(鎭)이라 했다. 즉, 하북 임유현치.”라고 기술하고 있다. 하북은 산서성 남부를 지칭한다는 사실을 필자의 논문에서 여러 차례 밝힌 바 있다.

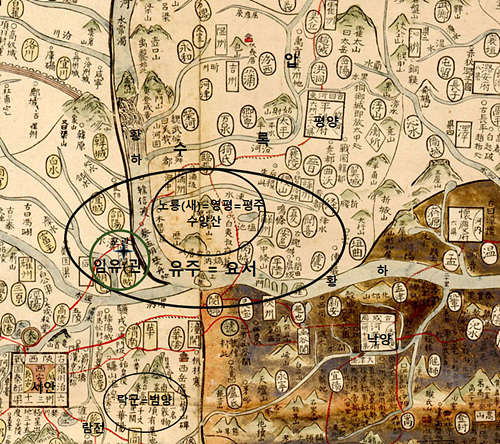

지금까지의 내용을 종합하면 수양산이 있는 고죽국의 노룡현(새)을 임유현이라 했으며, 유주에 속하는 요서군에 있고 요나라 때는 천민현이라고도 했는데 하북(황하북부)인 산서성 남부로 정리된다. 임유관은 고죽국의 영토였던 섬서성 황하와 인접한 당시의 포관(蒲關)임을 알 수 있다. 지도에 표시하면 다음 <그림 8>과 같다.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com 으로

글로벌웹진 NEWSROH 칼럼 ‘김태영의 한민족참역사’

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=cpk