셋째, 북송 때 구양수(歐陽修) 등이 지은 <신당서>에 의하면 고구려의 국내성, 평양성, 안시성은 압록수의 물줄기를 따라 압록수 변이나 압록수와 매우 가까운 곳에 위치해야 한다. 그런데 한국학계의 설에 의하면 평양성은 한반도 함경[평안]남도 평양에, 국내성은 한반도 압록강변에, 안시성은 요녕반도에 있었던 것으로 뒤죽박죽 마구잡이로 나열하고 있다. 산서성의 압록수(지금의 분하) 변에 국내성과 평양성이 그리고 환도산(지금의 화염산)에 위치한 안시성 등을 문헌사료에 근거하여 산서성에 위치하였음을 각주 제73항과 <그림 6>으로 고증하였다.

넷째, 유주(幽州)를 하북성 북경으로 비정하고 있으나 춘추전국시기에 만들어진 동양최초의 사서이자 지리서인 <상서/우공>, BC239경의 <여씨춘추/유시람>, BC139년경에 만들어진 <회남자/지형훈>이 기록한 기주(冀州)였던 산서성 남부가 주(周)나라 때에 유주라 불린 것으로 유주는 지금의 북경지역이 아니고 산서성 남부라는 사실을 각주 제29항, 제30항, 제31항에서 고증하였다.

다섯째, 이세적의 군대가 출발한 곳으로 알려진 유성(柳城)은 요녕성에 있지 않았다. 유성은 수•당의 도읍지인 서안성(西安城)이 있던 섬서성의 람전(藍田) 동남을 일컫는 말이다. 람전 동남 유성으로부터 한국학계가 주장하고 있는 요녕성 유성까지는 어림잡아 약 5,200리가 넘는 거리이다. 람전 동남 유성의 위치를 각주 제117항에서 고증하였고 <그림 12>로 설명하였음으로 유성이 요녕성에 위치한다는 학계의 주장은 문헌사료에 근거없는 허구이다.

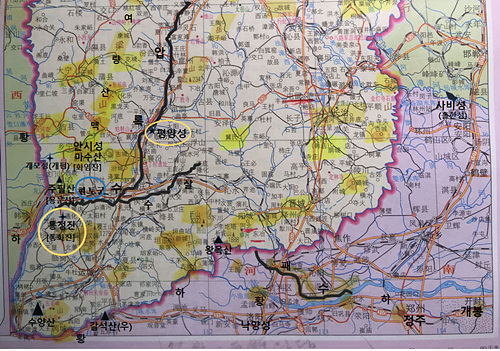

여섯째, 한국학계는 요녕성 요하 부근에 통정진(通定鎭)이 있어 이곳 통정진에서 당나라 군사가 신성, 현도성, 개모성, 요동성을 침입한 것으로 그려놓고 있는데 통정진에 관한 언급은 <수서>에만 보이는 최초의 기록으로 “이 출전에서는 오직 요수 서쪽에 있는 적의 무려라(武厲邏)를 함락시키고 요동군(遼東郡) 및 통정진(通定鎭)을 설치하고 돌아왔을 뿐이다”라고 하였다.

요수의 서쪽에 통정진을 설치하고 돌아왔다고만 말하고 있다. 통정진에 관한 기록은 <구당서>와 <신당서>에는 보이지 않는다. <삼국사기>는 통정진을 다음과 같이 기술하고 있다. “수나라는 이번 행정(行征)에 오직 요수의 서쪽에서 우리의 무려라(武厲邏)를 함락시키고, 요동군(遼東郡)과 통정진(通定鎭)을 설치했을 뿐이다.”

<수서>와 같이 통정진을 설치했다고만 설명하고 있다. 그런데 보장왕 4년(645) 여름 4월의 기록인 <삼국사기>에 갑자기 통정[진]에 관한 기록이 다시 등장하고 있다. “여름 4월에 이세적은 통정(通定)에서 요수를 건너 현도에 이르니, 우리 성읍들은 크게 놀라 모두 성문을 닫고 스스로 지켰다”라고 하였다.

그렇다면 수나라가 설치한 통정진은 산서성에 있는 요수의 서쪽에 설치한 지명이라는 사실이다. 이미 밝힌 바와 같이 산서성의 요수(압록수)와 요녕성의 요하는 완전히 다른 별개의 하천이기 때문이다. 게다가 <삼국사기>에는 “이세적이 요수를 건너 현도에 이르니”라고만 하였지 통정진으로부터 신성, 개모성, 요동성을 공략했다는 기록은 전무하다.

<삼국사기>의 통정진과 무려라는 역사적 사실이 아닌 후대의 왜곡, 날조, 조작으로 보이며 그 이유는 다음과 같다. 첫째, 각종 지명대사전에 ‘무려라’와 ‘통정진’의 지명이 없고 둘째, 오직 <중국고금지명대사전>에만 통정진에 대하여 “봉천성 요중현 요하(遼河) 서안에 있다. 수나라가 고[구]려의 요수(遼水) 서쪽 지역을 취하여 요동군과 통정진을 두었다. 당나라가 고[구]려를 쳤으며 이세적이 통정진으로부터 요수(遼水)를 건넜다”라 하여 봉천성(오늘 날의 요녕성)에 위치한 요하와 산서성에 위치한 요수를 뒤섞어 마치 고구려의 요수가 요(遼)나라가 만든 요하인 것처럼 왜곡하고 있으며 셋째, “무려라를 함락시키고 요동군 및 통정진을 설치하고 돌아왔다”는 <수서>의 내용은 <중국고금지명대사전>을 비롯하여 여타 모든 지명대사전에서 찾아볼 수 없다. 따라서 ‘통정진 기사’에 관한한 <중국고금지명대사전> 역시 후대에 가필첨삭(加筆添削) 된 것이다.

<수서>는 636년경에 지었으며, <구당서>는 945년에, <신당서>는 1060년에, 그리고 <삼국사기>는 1145년에 편찬된 사서들로 <수서>와 <삼국사기>와는 약 509년의 년대 차이가 난다.

역사적 사실을 고증할 때는 그 당시에 기록된 문헌이거나 오래된 옛 기록일수록 신뢰감이 더 가는 법이다. 다시 말하면 <수서>, <구당서>, <신당서>가 <삼국사기> 보다 더 믿을 수 있다는 말이며 <삼국사기>가 <수서>나 <구•신당서>를 뒤집을 수 없는 것이다. 따라서 요녕성의 통정진은 역사적 사실이 아닌 허구임을 논증한다.

자세한 내용은 www.cpreanhistory.com 으로

<고구려의 천리장성 위치 연구> - 제40부

일곱째, 한국학계는 임유관(臨渝關)이 하북성과 요녕성 경계에 있는 현재의 산해관(山海關)으로 잘못 알고 있다. 임유관은 황하와 인접한 곳에 있던 지명이다. <괄지지>에 “고죽의 옛 성은 노룡현 남쪽 20리에 있고 지금의 영평지방 18리에 있는 보다. 즉 옛 노룡새이다. 영평부는 한나라의 우북평이다. 백이숙제의 사당이 영평부에 있다”하였고,

<한서/지리지>에 “요서군은 진(秦)나라 때 설치한 것으로 유주에 속하며 영지에 고죽성이 있다”고 하여, 요서는 유주이던 산서성 남서부, 섬서성 동북부, 그리고 하남성 서북부를 뜻한다.

<중국고금지명대사전>에 “임유현은 수나라의 노룡현 땅이다”라고 기술하고 있어 수양산이 있는 황하가 굴곡하는 산서성과 섬서성 지역을 임유라고 하였음을 알 수 있다.

포관(蒲關)은 섬서성 동북부 황하변에 위치한 고죽국의 영토에 있는 지명으로 노룡현과 임유현에 속한 곳이며 유주이자 요서라고도 불리던 곳이다. 청나라 때까지도 지도에 나와 있던 이곳 포관(蒲關)을 임유관이라 불렀던 것을 알 수 있다.

섬서성에 있는 임유관(포관)에서부터 학계가 주장하는 하북성의 임유관(산해관)까지는 직선거리로 대략 2,500리 떨어진 곳이다. 자세한 임유관의 위치는 제4장 제1절에서 고증한 바 있다. 따라서 한국학계가 비정하고 있는 요녕성과 하북성 경계에 있는 임유관은 문헌사료에 근거하지 못한 허구로 판명된다.

여덟째, 한국학계는 요녕성 요하 동안(東岸)에 고구려의 천리장성이 있다고 믿고 있다. 그런데 문헌사료 어디에도 “요녕성의 요하 동안에 고구려의 천리장성이 있었다”는 기록은 찾아볼 수 없을뿐더러 그곳에는 천리장성의 흔적도 보이지 않는다.

그러나 고구려의 강역인 산서성 북부와 내몽고 사이에 축조된 고구려의 천리장성의 흔적은 오늘날까지도 선명하게 남아있다. 요녕반도에 천리장성이 있었다는 학계의 주장은 장성의 흔적을 밝히지 못한 한계를 보이고 있다. 요녕반도에 천리장성의 흔적이 없다는 것은 처음부터 그곳에는 고구려의 천리장성이 위치하지 않았다는 증거이다.

역사를 논할 때는 반드시 관련된 1차사료와 문헌자료들을 모두 읽어야 하며 기록이 서로 상충 될 때는 교차확인과 함께 반드시 사료비판을 해야 하는 것은 역사학자의 기본이다. 그러나 유감스럽게도 제도권 조선 식민 반도사학자들은 문헌사료들을 읽지도 않을뿐더러 사료비판을 할 수 있는 능력이 없다는 점이다.

사료비판을 할 수 있는 능력은 독서량에서 결정되기 때문에 책을 많이 읽지 않은 학자는 사료비판을 하지 못하는 것이다. 논자가 조사해본 바 <삼국사기>는 여러 곳이 왜곡되어 있다. 900년의 장구한 고구려 역사와 수•당과 고구려 간의 전쟁 그리고 고구려의 패망 등을 기록한 1차사료와 문헌사료 등에 근거하여 볼 때 한국학계가 설정하고 있는 요녕성의 고구려 천리장성은 부정할 수 없는 허구임을 알 수 있다.

아홉째, 한국학계에서 설정한 요녕성의 천리장성은 서남쪽 장성 끝이 황해에 이르고 있으나 지금까지 함께 살펴본 바와 같이 고구려 천리장성의 서남쪽 끝은 황하에 이르러야 하는 것이다.

<삼국사기>의 기록이다. “봄 2월에 왕은 많은 사람들을 동원하여 장성을 쌓았는데 동북쪽의 부여성에서부터 동남쪽은 바다에 이르러 1천리나 되었다”라고 하여 천리장성이 동남쪽 바다에 이르렀다고 말하고 있다.

그런데 <구당서>에는 “건무(고구려 제27대 영류 건무 황제)는 고구려를 칠 것을 두려워하여 장성을 쌓았는데 동북쪽은 부여성에서부터 서남쪽은 바다(海: 황하)에 이르니 1천리가 되었다”고 하여 천리장성의 끝이 바다인 황하에 이르렀다고 기록하고 있으며 <신당서> 역시 “건무는 두려워하여 천리장성을 쌓았는데 동북쪽 부여[성]에서 시작하여 서남쪽 바다(海: 황하)에 속했다”라고 <구당서>와 똑같이 기록하고 있다.

이 세 문헌사료를 교차 확인해 볼 때 <삼국사기>의 내용이 왜곡되어 있음을 알 수 있다. 우선 <삼국사기>의 기록을 따른다면 천리장성의 끝이 동남이라 하였으니 한반도 동해안 어느 한 지점이 되어야 할 것이므로 전혀 논리성이 없다. 왜냐하면 한반도 북쪽인 연해주, 길림성, 흑룡강성에는 고구려의 적국인 수(隋)나 당(唐)이 위치하지 않았기 때문이다.

똑같은 사건을 서로 다르게 기록한 이유 때문에 반드시 사료비판이 병행되어야 하는 것이다. 한국사학계는 <삼국사기>의 기록인 “동남쪽은 바다에 이르러”라는 기술은 따르지는 않았으나 “동북쪽은 부여성에서부터 서남쪽은 바다에 이르니”의 바다를 황해(黃海)로 설정한 중대한 오류를 범했다. <구당서>와 <신당서>에서 뜻하는 바다란 의미의 해(海)는 황하(黃河)를 지칭하는 것으로 본고의 앞부분에서 고증한 바와 같다.

자세한 내용은 www.coreanhistory.com에서

글로벌웹진 NEWSROH 칼럼 ‘김태영의 한민족참역사’

http://www.newsroh.com/bbs/board.php?bo_table=cpk